|

读写整体建构的实践意义及实施策略时间:2016-11-29 摘 要:写作是学生多种语文知识和语文能力综合运用的一种创造性活动,其水平的高低受学生语文素养的制约。语文素养要在学生对阅读材料感知、领悟、探究过程中加以培养。阅读教学要搭建阅读和写作的桥梁,把阅读教学看作作文的蓄势过程,以阅读材料为范例,随时把握阅读教学过程中作文目标的生成,指导学生积蓄写作所需的各种知识和能力,以读带写,以读促写,以读学写,读写并行,是提高学生写作能力的有效途径。读写整体建构意义下的写作教学应是致力于阅读材料的深层挖掘和语文素养的全面提升基础上的写作能力的构建;读写整体建构意义下的作文积累是多种语文知识与能力整合性的体系式积累;读写整体建构意义下的作文能力训练是随机性的多种训练方式并进的训练过程。 关键词:读写 整体 建构 语文教学,读和写向来是比翼齐飞。对学生作文水平低下的现状,许多语文教师渴求在对学生进行语文素养的全方位培养过程中,提高学生的写作能力和写作水平。 写作是一项有计划、有步骤的系统训练过程,是学生在个人思想情感、价值观支配下的多种语文知识和语文能力综合运用的过程。写作是“慢功”,慢在写作水平的提高不仅仅是作文方法和技巧的习得,学生写作中缺少的思想情感、对生活的感悟等要素,需要在学生对阅读材料感知、领悟、探究过程中加以培养。 新课标强调构建学生作文的大背景,强调作文准备与学习过程的统一。在探究、领悟教材的过程中促进学生情感的丰富、思想的形成、个性的完善。因此,将读、写放在整体建构的大背景下进行有效训练,以读带写,以读促写,以读学写,是实现读写双赢的有效策略。 读写教学的整体建构是以写作目标引领日常阅读教学,把阅读教学看作作文的蓄势过程,以阅读材料为范例,指导学生积蓄写作材料和培养写作能力,随时把握阅读教学过程中作文目标的生成。读写教学的整体建构强调作文材料的体系式积累,阅读内容的分类、重组,多种方式的随机性训练过程。

一、整体建构意义下的作文积累是多种语文知识与能力理性的、整合性的体系式积累 作文教学目标下的积累是一个广义的积累,它涵盖语言文字积累、思维方式的积累、情感体验积累、观点价值观积累、文化传承的积累、写作技能积累等。以往的作文教学,过多地强调了知识和方法技能的积累,而忽视了学生思想情感的提升,导致学生作文空洞无物,千篇一律。人教社刘真福先生在谈到积累时认为,积累的宏观层面、层次,应提升到情感态度和价值观的高度。语文教学改革的新理念也都强调了情感态度价值观的要素,积累也只有提升到这一高度,学生作文才能获得深泓的理论源泉。 应高度重视积累的过程和方法,强调有序和渐进、梳理和弥补,随时调整远中近期的目标,确定每个时段的积累重点,为终身学习发展奠定基础。⑥ 积累要去粗存精,“那种‘题海式’的所谓‘积累’,是有悖于‘课标’精神的,盲目重复式的积累也是反科学的。”⑦ 据此,积累时,应强调模块梳理、弥补粘连,采用融合沟通、比较研读等方法,进行体系式积累,并突出情感、价值观的积累、提升。如将《六国论》《过秦论》《伶官传序》三篇文章同时放在“史料评议”模块进行比较研读,体会其以古喻今,针砭时弊的写作技巧;将李白的“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。”的思想感情和陶渊明的“不为五斗米折腰”、孟子的“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”的思想进行粘连整合。每学一文,择其精要,依设定的模块分类积累,同时也引导学生进行个性化积累。 通过这种梳理弥补式的积累可为整篇作文“储砖备瓦”。理性的、整合性的积累过程乃是思维梳理的过程,积累有章,写作提取方能有度。 二、整体建构意义下的阅读教学应是致力于阅读材料的深层挖掘和语文素养的全面提升基础上的写作蓄势过程和写作能力的构建过程 写作是学生语文学习中的一种创造性活动,其水平的高低受学生语文素养的制约。“语文素养包括语言积累(即字词句篇的积累)、语感、思维品质、语文学习方法和习惯、识字和写字能力、阅读能力、写作能力、口语交际能力、品德修养、审美情趣、个性特点、健全人格、情感态度、思想观念等内容。”① 以课文为范例,对阅读材料进行深层次挖掘,是提高学生语文素养及作文能力的最直接、最有效的途径。 对阅读材料的范例意义,课标指出:“应引导学生设身处地去感受体验,重视对作品中形象和情感的整体感知与把握,注意作品内涵的多义性和模糊性,鼓励学生积极地、富有创意地建构文本意义。”叶圣陶先生说:“语文教材无非是个例子,凭这个例子要使学生举一反三,练成阅读和作文的熟练技能。”② 对阅读材料的研读,教师要有范例意识和深入挖掘意识。引导学生研读材料不能仅局限于对文本表象的简单解说,材料内容“是什么”一般学生是容易搞清楚的,而在合理的范围内超越事物概念本身作拓展,引导学生探究“为什么说‘是什么’”和“怎样表达‘是什么’”,③ 才是最重要的。 阅读教学中,针对阅读、作文两重要求,可将学生已学过的部分内容重新进行剪裁、分类、重组,划分为如“雅词名句”“语法修辞”“精彩片段”“续写想象”“史料评议”“游记散文”“记叙典范”“经典议论”“化用诗词”等模块,整体建构一个以课文为范例的作文教材框架。在这一框架引领下,一个片段、一篇课文、一个单元、一册书、三年乃至六年都可看作一个作文训练单位,根据课文内容随时指导学生做作文积累,随时把握作文教学目标的生成,以此实现阅读内容和作文训练的有机结合。这一作文框架是阅读中教师引导学生发现材料共性的“蓝本”,有以下一些特点: 1.关注同一篇阅读材料中多个作文目标的生成。如《我的空中楼阁》至少可有三个作文目标:要进行如“宁谧”“雾失楼台”等词的“雅词积累”;还要进行如比喻、对仗等“语法修辞”训练;更要体会“写我挚爱,抒我真情”的表现方法。 2.要关注多篇阅读材料相同或相似作文目标的生成。如把《回忆我的母亲》《藤野先生》《我的老师》放到“记叙典范”中进行研读,学习记叙类文章的选材方法。《游褒禅山记》和《石钟山记》放于“游记散文”,学习“览物抒怀”的写作技巧。 3.要关注不同文体、不同学段跨度较大文章的相似点的沟通融合。如将《鲁提辖拳打镇关西》中鲁达三拳打死郑屠的片段和《琵琶行》中作者对美妙的琵琶乐曲的描写片段放到“精彩片段”模块,揣摩作者“以具体写抽象”的手法。 教师要引导学生逐步实现阅读教学中的五层两级目标即:

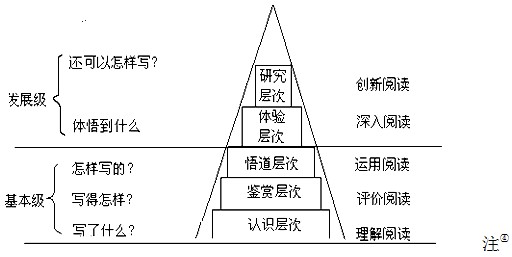

由整体感知到领悟内涵,“探讨作者为了使自己的思想情感达到最佳表现所运用的写作规律,知晓‘怎么写的’。”⑤如学习《谁是最可爱的人》,学生的阅读可完成了“认识层次”和“鉴赏层次”,教师引导学生探究作者从众多事例中只保留三个事例的作用及作者的写作意图,完成“悟道层次”和“体验层次”,再引导学生将三个事例颠倒顺序看文章的表达效果,进而探讨文章的剪裁构思和表达思想之间的关系,完成“还可以怎样写”的“研究层次”。一些文质兼美的篇章,五层两级的阅读过程对提升学生思想、构建作文能力是很有效果的。

这些做法,由于作文目标在阅读教学中的引领,教师可以更准确地选择和把握阅读教学内容,由于作文目标在阅读中的渗透,学生不得不潜心研读材料,这一过程体现着新课标三维目标的要求。

三、整体建构意义下的作文能力训练是随机性的多种方式并进的训练过程 结合阅读教学内容,采用灵活多样的作文训练形式,从词句到篇章进行梯度训练,逐步养成写作中良好的语法习惯和思维习惯。叶圣陶和吕叔湘两位先生说“要养成一种习惯,必须经过反复的历练。”“凡是习惯都是经过多次反复的实践养成的”“语文的使用是一种技能,一种习惯,只有通过正确的模仿和反复的实践才能养成。”⑧著名特级教师于漪也说:“语言文字的表现力、生命力,在阅读教学中随时可以拈来,激发学生的学习兴趣,从锤炼词句到篇章结构,从教材的选择、剪裁到构思的匠心,有意识地以读带写、以读促写,能大大增添学生对写作的感情。”⑨ 要进行必要的语法、仿写、续写训练,如《故都的秋》中有这样的句子“像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色。”让学生挑出句子主干“枣子颗儿显出颜色”并和原句进行比较,体会表达效果的不同,明确定语、状语、补语成分对提高语言准确性、生动性的作用。给出情境主语:“圆圆的红灯笼似的柿子……”,进行仿写训练。学了《六国论》“以史为鉴”的写法后进行仿写,有的学生以“萧何月下追韩信”为例,提出了“天津滨海新区的开发建设如何吸纳人才”的观点。根据文本情节,通过想象再造细节进行续写,可以培养学生的想象能力。如学《项链》,做《假如项链没有丢……》的续写。结合阅读内容反复锤炼,会使学生逐渐养成遣词造句时良好的语法意识,克服自说自话、缺乏逻辑性的造句弊病。良好的遣词造句习惯,是构建好文的基础。 要进行口头表达和情景描述训练。就文本所涉及的能激发学生探讨兴趣的话题,给学生一定时间,组织语言,进行适当讨论,遵循“得于心—发于口—书于笔”的作文训练规律,增强口头表达能力和语言思维能力。如学了《林教头风雪山神庙》探讨那块“挡门石”的妙用,学了《漫话清高》让学生找出一两位古代文人士子,结合有关资料,说说为什么古代文人如此钟情于“清高”。引导学生就某一情景加以描述,如“一场精彩的篮球赛”,就事论事,互相评议。这种灵活的评议方式,于漪老师说:“激发学生的写作兴趣尤其不能忽视学生作文中的鲜活材料,它们对同龄人的榜样作用、借鉴作用以及激励作用有时远远超过佳作本身的价值。”⑩ 要讲究所积累材料的引用和化用:将学过的诗文典故、历史故事等,采用直引、拆拼、借形赋义等方法引用、化用到自己的作文中,可使文章生动而富于变化。如学了《陈情表》后,在题为《往事》的作文训练中,李健写母亲去世后自己的感受,这样开头:“蝉凄切,雨初歇,看泪眼,何堪又逢清秋节;明月夜,舞清影,伤离别,多少往事在心头。”这样的练笔不也很巧妙、很富有浓浓的情感吗? 写作教学只有将“根”深扎在阅读中,才能不断提升学生的作文能力。这需要教师在日常阅读教学中有“涓涓细流入大海”的作文训练的蓄势意识,需要有提升学生思想情感的长远规划,需要细心、耐心和恒心。 参考文献: ①曹公奇《略谈语文素养的形成与发展》《中学语文教学参考》2006年第5期 ②《叶圣陶语文教育论集》教育科学出版社1980.1第117页 ③徐江《中学语文“无效教学”批判》《人民教育》2005年第9期 ④⑤申卫平 熊斌芳《新课程语文阅读教学层次目标试说》《中学语文教学》 2005年第5期 ⑥ 刘真福《说积累》《课程? 教材? 教法》2005年第8期 ⑦纪勇《阅读教学要给予学生什么》《中学语文教学参考》2006年第4期 ⑧《叶圣陶吕叔湘

张志公语文教育论文选》开明出版社1995年9月版,第15、123页 ⑨⑩

于漪《今天怎样教作文》《中学语文教学参考》2005年第10期

|