|

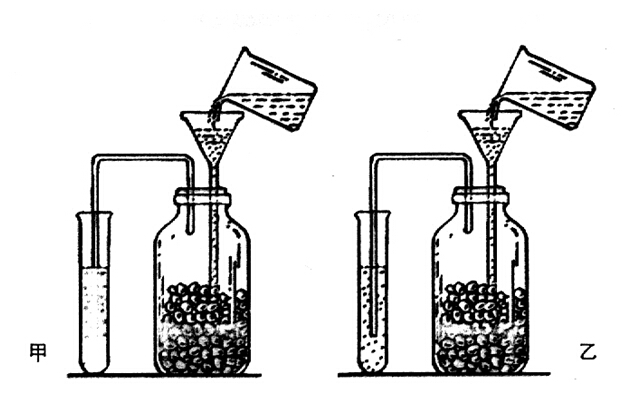

对中学生物教学中导入案例的初步研究时间:2014-07-15 今年以来,笔者围绕“新课程生物学科课堂有效教学”课题,深入课堂听课近百节,发现了许多优秀的导入案例。这些案例为生物学科课堂有效教学起到了很好的开局作用,并为学生获得良好的学习成果奠定了坚实的基础。现分类推介如下: 1.直接导入。 案例一: 【课题】《遗传信息的携带者——核酸》(高中一年级分子与细胞模块) 【导言】同学们,核酸是细胞内的一种由核苷酸组成的,并且携带着遗传信息的高分子化合物。它包括两大类:一类是脱氧核糖核酸,简称DNA;一类是核糖核酸,简称RNA。弄清楚了它们的结构和功能,我们就能正确地诠释遗传、变异、生长、发育等各种生命现象。要学好本节内容,一是应该了解核酸在细胞中的分布,二是应该正确理解核苷酸的基本概念,三是应该正确理解核苷酸之间的连接方式。下面我们首先来做《观察DNA和RNA在细胞中的分布》实验。 【点评】这类导言的特点是直奔主题,简捷明快。直接阐明学习的目的、要求和各个重要部分的内容及教学程序,能够迅速激起学生的有意注意,诱发探求新知的兴趣。 2.故事导入。 案例二: 【课题】《动物的行为》(义务教育课程标准教科书·八年级《生物学》上册) 【导言】同学们,在未开始对新课内容的学习之前,我给大家讲一个故事。古代有一个被称作霸王的人,武艺高强,足智多谋。在一次战役中,他率领的部队与敌军对阵于一条大河的两岸,由于有天堑相隔,他们谁也不能消灭谁。有一天清晨,霸王凝视河对岸的堤坡,似乎有四个若隐若现的黑色大字。继续观察,大字愈来愈清,黑色愈来愈浓,清晰可见“霸王归天”。见此情景,霸王惊恐难定,长啸一声:“此乃天意也。”随后,拔出长剑,割颈自刎。真乃天意吗?不是。因为敌军中有一位智者,在夜幕中用糖粒撒下了四个大字“霸王归天”,随后糖粒吸引来越来越多的蚂蚁。这就是巧妙运用动物的取食行为,来大心理战,以达到灭敌目的的一个精典案例。动物除了取食行为之外,还有其它的行为吗?为了正确回答这个问题,让我们一起走进第16章《动物的行为》中去看一看吧! 【点评】根据教材内容的特点和需要,选讲联系紧密的精彩、奇特的故事片断,可迅速吸引学生眼球,避免平铺直叙之弊,收到授教于趣之效。 3.悬念导入。 案例三: 【课题】《物质跨膜运输的方式》(高中一年级分子与细胞模块) 【导言】同学们,通过观察《人工的无蛋白质的脂双层膜对不同分子的通透性》示意图,我们可以发现葡萄糖不能通过无蛋白质的脂双层。但是,已学知识告诉我们两个事实:其一,小肠上皮细胞能大量吸收葡萄糖;其二,小肠上皮细胞膜与脂双层的根本区别就是细胞膜中有蛋白质。那么,小肠上皮细胞能大量吸收葡萄糖,是否与细胞膜中的蛋白质有着某种必然的联系呢?学了本节知识,这个问题就会迎刃而解。 【点评】在悬念中,既巧妙地提出了学习任务,又创造出了探求新知的良好情境。这种悬中寓实的导入,能激起学生去求证悬念的心理需求;启发学生开动脑筋,琢磨思考,兴趣盎然地去探索未知。 4.事例导入。 案例四: 【课题】《性别决定和伴性遗传》(全日制普通高中生物教科书) 【导言】几年前,在汉川市的马口地区曾发生过一起强奸案,但案发不久,刑侦人员根据罪犯留下的精液中的Y染色体,很快就发现了罪犯可能来自童氏族群,继而根据作案时间、年龄、体格等其它特征,很快就在这一族群中锁定了犯罪嫌疑人。请问为什么能通过罪犯的Y染色体来查找罪犯所在的族群呢?学了《性别决定和伴性遗传》之后,我们就会明白。 【点评】用学生生活中熟悉或发生在他们身边的稀奇事例来导入新课,能使学生产生一种真情实感,清楚地意识到自己全身心投入的学习活动的社会意义和价值,从而产生出极大的学习热情和内驱力。 5.设疑导入。 案例五: 【课题】《生殖与发育》(义务教育课程标准教科书·八年级《生物学》上册) 【导言】人的生命是有限的,为什么人类没有因为个体的死亡而绝迹呢?人的生命是珍贵的,你知道谁为珍贵生命的诞生和孕育承载着极大的辛劳与痛苦吗?要想回答这些问题,就让我们一起走进《生殖与发育》吧! 【点评】这两个设疑,既符合学生的认知水平,耐人寻味,富有启发性;又能紧紧扣住学生迫切希望弄清未知的心弦。在这种氛围下,引出《生殖与发育》主题,就会备受学生的关注和重视。 6.复习导入。 案例六: 【课题】《生命活动的主要承担者——蛋白质》(高中一年级分子与细胞模块) 【导言】在上节课,我们一起学习了《细胞中的元素和化合物》,知道组成细胞的化合物有两类。一类是无机物,包括水和无机盐。另一类是有机物,包括糖类、脂质、蛋白质和核酸。在这些物质中,谁是生命活动的承担者呢?下面我们就来分别进行讨论。首先是蛋白质,随后依次为核酸、糖类和脂质、水和无机盐。 【点评】这是一种温故而知新的导入方式,既可以以教师谈话的形式来进行,也可以以复习、提问、做习题的形式来进行。其突出的特点就是能提供新旧知识联系的支点,使学生能以旧知识为立足点,向新知识去延伸,让学生跳起来能摘着桃子。这种导入方式既能维持兴奋的持久性,又能体现知识、智慧发展的连续性和渐近性。 7.实验导入。 案例七: 【课题】《绿色植物的呼吸作用》(义务教育课程标准教科书·七年级《生物学》上册) 【导言】在学习《绿色植物的呼吸作用》之前,大家来观摩一个演示实验。甲乙两个玻璃瓶中分别装有等量的萌发种子和煮熟后冷却至室温的种子,在温暖的地方放置一夜后,运用加水排气法,将瓶中气体排入装有澄清石灰水的试管中,石灰水发生了什么变化?

【学生】甲试管内的石灰水变浑浊了。 【教师】为什么会变浑浊? 【学生】甲瓶内的种子是活的,产生了某种物质使石灰水变浑浊了。 【教师】它是一种什么物质呢?(稍作停顿后)让我们共同来学习《绿色植物的呼吸作用》吧! 【点评】在某些章节学习开始时,采用实验的方法来导入,可以使学生获得大量的感性信息,见证无可置疑的科学事实。在此基础上,再去寻找隐藏在事实背后的原因。这种巧布疑、设悬念的教学策略,能使学生进一步明确此节课的学习目的,增强学习动机,这样就会起到“激其情、刺其疑”的作用。 通过对这些导入案例教学情况的现场观察和比较研究,笔者的体会是:课堂教学的导入,犹如乐曲中的“引子”或戏剧中的“序幕”,起着渲染气氛、酝酿情绪、吸引注意力、激发求知欲的作用。课堂起步环节的研究,是“新课程生物学科课堂有效教学”研究的重要组成部分。今后,在此领域,我们应该进一步地进行拓展性和深入性的研究,以便揭示出更多的教学规律来指导教学实践。

|